相続した不要な土地を、国に引き取ってもらう制度

相続したものの、「利用する予定がない土地」や「維持管理の負担が大きい土地」がある場合に、国に引き取ってもらえる制度ができました。2023年4月から「相続土地国庫帰属制度」がスタートしています。相続した土地が要件を満たしていれば、負担金を支払うことで国に引き取ってもらえる可能性があります。

1.制度の概要

2.承認されない場合

(1)建物がある土地

(2)担保等に設定されている土地

(3)通路や他人の使用が予定される土地が含まれる土地

(4)土壌汚染がある土地

(5)境界が明らかでない土地

(6)危険な崖がある土地

(7)工作物、車両、樹木などがある土地など

3.負担金

4.おわりに

1.制度の概要

相続土地国庫帰属制度は、次の内容となっています。

- 相続等により、土地の所有権を取得した人が利用できる制度

- 2023年4月以前に、相続で取得した土地でも申請できる

- 法務局による審査・承認を受ければ、その土地の所有権を国に帰属させることができる

- 申請してから結果が出るまでには、半年から1年程度かかる

- 申請の承認後、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要がある

- 建物がある土地など、管理が大変な土地は対象外となる

- 相続人が自分の持ち家に住んでいる場合や、相続した家の立地条件が悪く、賃貸や売却が困難な場合に活用されている

2.承認されない場合

管理コストが国に転嫁されることや、土地の管理がおろそかになるおそれを考慮して、次のような土地の申請は、却下または不承認となります。

(1)建物がある土地

建物がある土地は、建物の管理コストが大きく、老朽化による建替えや取壊しも必要となるため、対象外となります。申請したい場合は、更地にする必要があります。

(2)担保等に設定されている土地

抵当権等の担保権や地上権などが設定されていると、これらの権利者への配慮が必要となるため、対象外となります。

(3)通路や他人の使用が予定される土地が含まれる土地

他人に利用されている土地は、管理にあたって使用者等と調整が必要となるため、対象外となります。

- 通路として現在利用されている土地

- 墓地内の土地

- 境内地

- 水道用地、用悪水路、として利用されている土地

(4)土壌汚染がある土地

土壌汚染がある土地は、管理や処分に制約があり、汚染の除去費用がかかるため、対象外となります。

(5)境界が明らかでない土地

隣接する土地との境界が明らかでない場合は、土地の管理を行う上で障害となるため対象外となります。

(6)危険な崖がある土地

勾配が30度以上、高さ5メートル以上の崖がある土地で、管理に費用や労力を要する土地は、対象外となります。

(7)管理や処分の邪魔となる工作物、車両、樹木などがある土地など

廃屋、放置車両、定期的な伐採が必要な竹、倒木のおそれがある樹木などがある場合などは、対象外となります。

3.負担金

申請には、土地一筆あたりの審査手数料を14,000円を法務局に支払います。

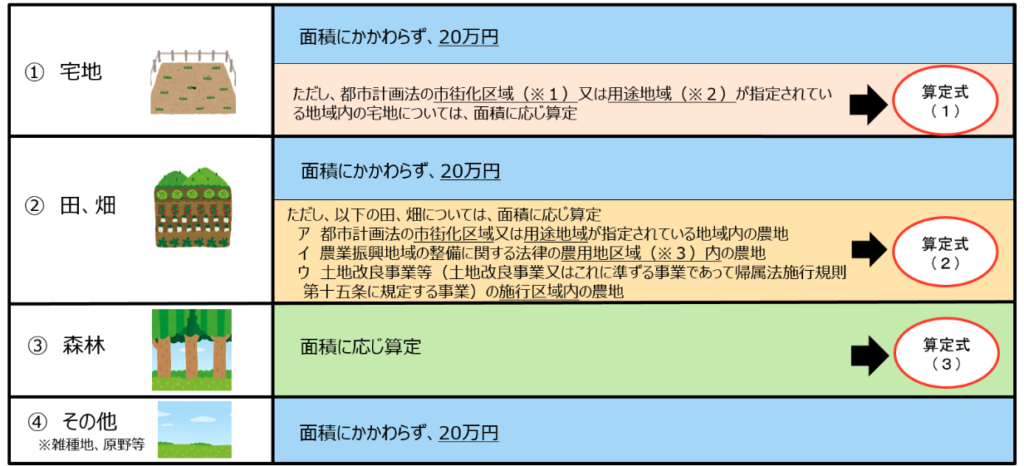

法務局による審査後、承認された場合は、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。負担金は「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類の区分ごとに決められています。

出典:法務省 相続土地国庫帰属制度の負担金

宅地、農地(田、畑)、森林で、計算が必要な場合の計算式は、次の内容となります。

算定式(1)…市街化区域または用途地域が指定されている地域内の宅地の場合

市街化区域または用途地域が指定されている宅地の場合は、以下の区分により負担金を計算します。それ以外の宅地は、面積に関わらず20万円となります。

| 面積区分 | 負担金額 | 例 |

| 50㎡以下 | 面積X4,070円/㎡+208,000円 | 50㎡→411,000円 |

| 50㎡超100㎡以下 | 面積X2,720円/㎡+276,000円 | 100㎡→548,000円 |

| 100㎡超200㎡以下 | 面積X2,450円/㎡+303,000円 | 200㎡→793,000円 |

| 200㎡超400㎡以下 | 面積X2,250円/㎡+343,000円 | 400㎡→1,243,000円 |

| 400㎡超800㎡以下 | 面積X2,110円/㎡+399,000円 | 800㎡→2,087,000円 |

| 800㎡超 | 面積X2,010円/㎡+479,000円 | 1,000㎡→2,489,000円 |

算定式(2)…市街化区域、用途地域、農用地区区域、土地改良事業等の区域内の農地の場合

市街化区域、用途地域、農用地区区域、土地改良事業等の区域内の農地の場合は、以下の区分により負担金を計算します。それ以外の農地は、面積に関わらず20万円となります。

| 面積区分 | 負担金額 | 例 |

| 250㎡以下 | 面積X1,210円/㎡+208,000円 | 250㎡→510,000円 |

| 250㎡超500㎡以下 | 面積X850円/㎡+298,000円 | 500㎡→723,000円 |

| 500㎡超1,000㎡以下 | 面積X810円/㎡+318,000円 | 1,000㎡→1,128,000円 |

| 1,000㎡超2,000㎡以下 | 面積X740円/㎡+388,000円 | 2,000㎡→1,868,000円 |

| 2,000㎡超4,000㎡以下 | 面積X650円/㎡+568,000円 | 4,000㎡→3,168,000円 |

| 4,000㎡超 | 面積X640円/㎡+608,000円 | 5,000㎡→3,808,000円 |

算定式(3)…森林の場合

森林の場合は、面積に応じて次の区分により負担金を計算します。

| 面積区分 | 負担金額 | 例 |

| 750㎡以下 | 面積X59円/㎡+210,000円 | 750㎡→254,000円 |

| 750㎡超1,500㎡以下 | 面積X24円/㎡+237,000円 | 1,500㎡→273,000円 |

| 1,500㎡超3,000㎡以下 | 面積X17円/㎡+248,000円 | 3,000㎡→299,000円 |

| 3,000㎡超6,000㎡以下 | 面積X12円/㎡+263,000円 | 6,000㎡→335,000円 |

| 6,000㎡超12,000㎡以下 | 面積X8円/㎡+287,000円 | 12,000㎡→383,000円 |

| 12,000㎡超 | 面積X6円/㎡+311,000円 | 50,000㎡→611,000円 |

負担金が納付されると、土地の所有権が国に移転します。

4.おわりに

法務省によると、2024年3月末時点では約1,900件の申請があり、そのうち248件が承認、不承認・却下が18件、取下げが212件となっています。取下げ理由には、自治体、農業委員会、隣接地所有者などとの調整により活用方法が見つかっているケースがあります。法務局が申請を受付後、土地のある自治体や農業委員会などに情報が回り、寄付やあっせんにつながっています。活用方法が見つからない土地を処分する方法のひとつとして、こちらの制度の利用を検討してみるとよいでしょう。